順調に父の事後処理が進んでいます。

もう嫌になるくらい。

ご年配のみなさま、預貯金は一ヶ所にしておきましょうね。

父の場合、小口に五ヶ所にも分けて預けていたから大変です。

まして、全部合わせても大した金額じゃないし。

母に聞くと、七十歳のころ、銀行とケンカして五ヶ所に分けたんですと。

父が死んだとたん、口座はすべてストップします。

相続の為の総資産を出すのに各金融口座の残高証明が必要です。

さらに口座ストップを解除し、相続人であるボクの口座に移動させねばなりません。

これらに必要な書類、手続きがまぁ大変。

父の除籍謄本、原戸籍(出生から死亡までのすべての戸籍)、ボクの戸籍、印鑑証明、

これらを地元と東京、更にあっちこっちの役所に行って取り寄せ、

ようやく手続きが始まるのです。

これを×(カケル)5。

ところが各金融機関によって少しずつ手順・必要書類が違うものだから

もう何が何だか!

大した金額でもないのに!

一人っ子はしんどいぞ!

ご年配のみなさま、後に残る人の為にくれぐれも預貯金は一ヶ所にしておいてあげて

下さいまし!(汗)ごめん!

とにかく悪戦苦闘している池田です。

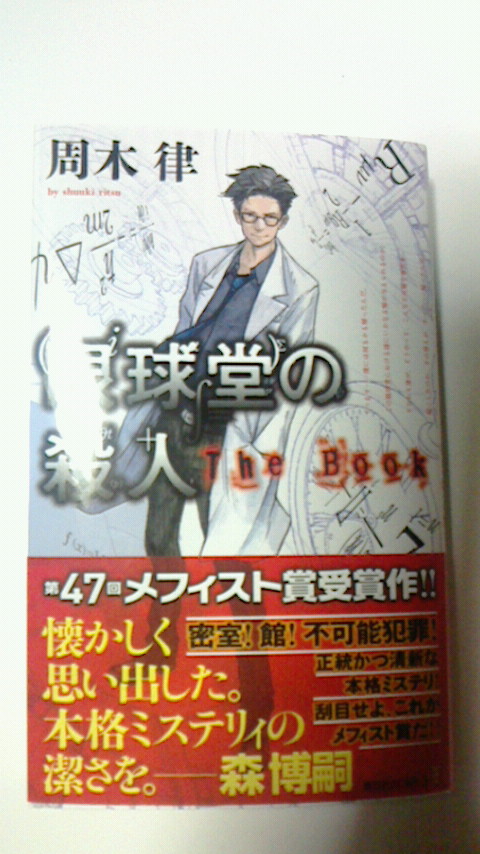

さて、深夜に読みました。

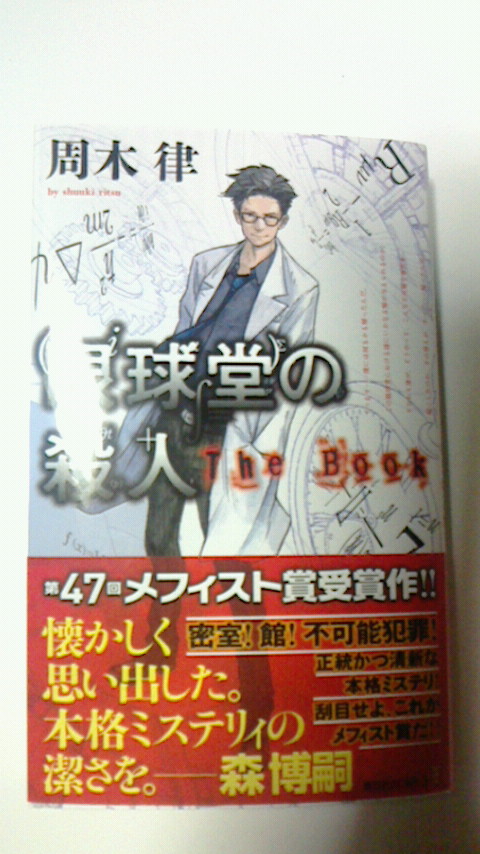

『眼球堂の殺人』

一昨年くらいかなぁ。

無性にクローズドサークルものが読みたくなって、数か月はまり続けてました。

クローズドサークルというのは、ミステリーの一分野で

雪の山荘、絶海の孤島、閉じ込められた核シェルター等々

つまりは、外界と交信を遮断され閉じ込められた空間で殺人事件が起きていく

本格ミステリーのことです。

アガサ・クリスティの『そして誰もいなくなった』から始まって、

本格派の作家ならほとんど誰もが一度は書いているような分野です。

勿論、今までに、綾辻行人氏の館シリーズや有栖川有栖氏、古いものも著名な作品は

大抵、そうですね、何十冊と読んでいたのですが、もっと読みたくなっちまって。

で一昨年、ネットで調べまくって、捜しまくって。

水野泰治さんの『密室殺人講座』や吉村達也氏の『トリック狂殺人事件』のような

古い絶版物から(苦労して手に入れたんですよ)、最近の新本格派の人たちまで。

全部合計したら100冊以上は読んだぜぇ、この分野。

今を時めく東野圭吾さんも何冊か書いてますよ。その中の一冊、タイトルがベタで

すごくいい。『ある閉ざされた雪の山荘で』(笑)。これは昔初版で読んだぜぇ。

そうそう、これは漫画だけど「金田一少年の事件簿」はクローズドサークルものが

すごく多い。結構傑作ぞろいだし。簡単に楽しめますぞ。これはブックオフで

まとめて買ったぜぇ。安かった。

さて、今作。

新作クローズドサークルもの。久しぶりのメフィスト賞受賞作。

うーーーーーーん。

すごく大がかりなトリックだ。すごくウンチクを教えてもらえる力作だ。

でも………

途中で、おそらく犯人? おそらく動機? おそらくメイントリック?

ひょっとして?と思っていたら………

当たっちまった………

「まさかなぁ……」と思って読み進んで行って……当たっちまったぜぇ。

ボクは、いわゆる[読者への挑戦]には無頓着です。

途中で当たったためしがない。

で、今回当たった。

本来は喜ぶべきところです。でも……なんだろ、この寂寥感。

そらそうや。動機も犯人もメイントリックも当ててしもたら、

後にはなーんにも残ってないもん。

作者のフェアプレー精神がしっかりなさりすぎてるんでしょうね。

いいことなんだけど、あそこまで丁寧だと分かっちまいますよ、そりゃ。

それともミスリードが下手なのか。

やっぱりミステリーは騙されてナンボなんですよ。

「やられたぁ!」 この感じがたまらんのですよ。

ボクごときに当てられちゃいかんのですよ。

そ、作者に負けてもなんともない。

人生で負けてうれしいのは「ミステリーを読むこと・作者vsボク」だけでしょうね。

後は負けるのは絶対ヤだもんね。

一昨年、あんだけマイブームだったクローズドサークルでさえ

何だかなぁになっちまった。

もう一度言います。ミステリーはやっぱり騙されてナンボです。

つまり、なぁーんにも考えずに読むことをお勧めします。なんやそれ。

あ、でも、「ミステリーを読むこと」でたまには勝ちたいと思われる方、

お勧めかもしれません。

それでも当たらんかったらどないしてくれるねん、って?

そこまで知らんがな。(笑)

それでは本日はこれまで、ちょっと待てぇええええええええ!

え? 前回言うてんのと違うって?

『模倣の殺意』に騙されて怒ってたやないかいって?

あれは………

前回は気を使ったけど、あれ、フェアプレーちゃうやろ。

いや、フェアプレーなんやけど、犯人が登場人物を騙すんやなしに、

直接読者を騙してくる。登場人物関係あらへん。そんなん分かる訳あらへん。

しかも『弁護側の証人』のようにお洒落やないし。

一番いいのは

騙された。ボクには分からへんかったけど、杉下右京さんがものすごく知恵を

絞りに絞ったら分かるやろな。でもボクは騙された。

この具合ですよ。日本人の大多数はこれだと信じてます。

『模倣の殺意』 あんなん杉下右京さんでも無理じゃ。そんなんアカンやろ。

何事もバランスですなぁ。何やこのまとめ方。